Für das Jahr des fünfzigjährigen Jubiläums hatte sich die World Wide Fund for Nature sicherlich anders vorgestellt. Eine im Juni 2011 ausgestrahlte Dokumentation löste viele kritische Nachfragen und Reaktionen gegenüber der Arbeit der weltgrößten Naturschutzorganisation aus – besonders deutlich wurde dies in den sozialen Medien Twitter und Facebook.

In einem 43-minütigen Dokumentarfilm geht der renommierte Grimme-Preisträger Wilfried Huismann angeblich zweifelhaften Praktiken und den Einfluss wirtschaftlicher Interessengruppen auf den WWF nach.

Das kritische Potential war bekannt

Mit anwaltlicher Hilfe ging der WWF gegen die Pressemeldung des WDR vor, die den Film ankündigte. Die Naturschutzorganisation war zum Zeitpunkt der Ausstrahlung also alarmiert und vorbereitet – das kritische Potential des Filmes war hinlänglich bekannt.

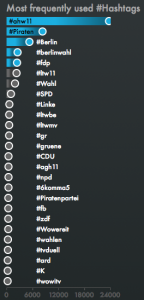

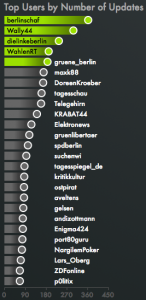

Mit der abendlichen Ausstrahlung der Dokumentation begann der sogenannten shitstorm. Im Minutentakt diskutierten Twitter-Nutzer miteinander über die Aussagen der Dokumentation und wiesen ihre Mitmenschen auf den Film hin. Sie markierten ihre Meldungen mit dem Hashtag #wwf und machten es somit einfach die Diskussion zentral zu verfolgen.

Bereits während der Erstausstrahlung der Dokumentation twitterten die Mitarbeiter des WWF unter einem neu eingerichteten Account @WWF_Antwortet. Damit verbunden war einerseits das Anliegen die bestehende Anhängerschaft nicht mit einer erhöhten Frequenzzahl zu stören und andererseits die Hoffnung die aufkommende Kritik besser kanalisieren zu können.

Twitter-Konto deaktiviert

Womit das Social Media-Team nicht gerechnet hatte sind die Nutzungsbedingungen von Twitter. Wer in kurzer Zeit eine große Anzahl von Tweets mit Links versendet und das an Personen, die dem Account nicht folgen, dann schürt das bei den Amerikanern den Spamverdacht. In der Folge wurde der Account bereits am Folgetag gelöscht – zum Höhepunkt der Auseinandersetzungen. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch der offizielle Twitter-Account @wwfde zum Antworten eingesetzt, so dass die Kommunikationsfähigkeit erhalten blieb.

Im Juni hatte der WWF bereits mehr als 56.000 Unterstützer auf Facebook und ist damit die erfolgreichste Nonprofit-Organisation in dem sozialen Netzwerk. Von aktiver Kommunikation des WWF war zunächst nichts zu sehen. Die Diskussionen auf der Pinnwand der Organisation blieben am ersten Tag des shitstorms zunächst relativ unbetreut und schaukelten sich gegenseitig auf. Erst am Nachmittag schaltete sich das Redaktionsteam des WWF stärker ein und reagierte auf aufgelaufene Kommentare. Zu diesem Zeitpunkt war die Unzufriedenheit der Kritiker bereits in beleidigenden und verleumderischen Kommentaren gemündet.

Am Tag nach der Ausstrahlung veröffentlichte der WWF auf seiner Internetseite einen Faktencheck. Darin wird Stellung bezogen zu den Vorwürfen und durch den Film aufgeworfene Fragen. Eine inhaltliche Stellungnahme per Video-Livestream wurde für den Nachmittag angesetzt. Auf allen Kanälen wurde fortan bei Kritik auf den Faktencheck und die dort gegebenen Antworten hingewiesen.

Häme zum Feierabend

Nachdem die Diskussionen auf Facebook und Twitter ausuferten und es allen Beteiligten schwer fiel den Überblick zu bewahren, gelang es dem WWF mit einem Forum unter dem Faktencheck eine Kanalisierung der Diskussion anzubieten. Mehrere tausend Kommentare und Fragen kamen innerhalb weniger Tage zusammen.

Das Social Media-Team des WWF bestand während der Krisenkommunikation aus 2-4 Personen, die die Profile bearbeiteten, um auf die Fragen und Kommentare einzugehen. Einige Häme zogen sie allerdings auf sich, als sie auf der Facebook-Seite des WWF um 18 Uhr ihren Feierabend vermeldeten und sich für den Abend aus der Diskussion zurückzogen. Angesichts der hohen Interaktionsrate zu diesem Zeitpunkt war dies kein schlauer Schachzug. Die personellen Kapazitäten wurden nicht rechtzeitig aufgestockt.

Aus den Fehlern des ersten Tages lernte das Team des WWF schnell. Auch am Wochenende waren sie einsatzbereit und betreuten die Profile. Nach nur zwei Tagen veröffentlichten sie zahlreiche Statements von Mitarbeitern auf Youtube, die auf kritische Themen wie Gentechnik und Palmöl eingehen.

Mit der Ankündigung alle Fragen beantworten zu können, hat sich die Naturschutzorganisation einer großen Herausforderung gestellt, der sie nicht immer gerecht wurden. Mitunter wurden einzelne Nutzer mit vielen Fragen zu einem persönlichen Gespräch nach Berlin eingeladen – was Dutzende Mitleser im Forum unbefriedigt zurücklässt. Ebenso unzufrieden dürfte das WWF-Team sein, denn die Angebote zum persönlichen Treffen wurde von den Kritikern jeweils ausgeschlagen.

Enormes geleistet

In Anbetracht der personellen Ressourcen hat der WWF in den Tagen nach der Erstausstrahlung des Dokumentarfilms enormes geleistet. Tausende Kommentare wurden beantwortet, die inhaltliche Auseinandersetzung auf mehreren Kanälen gesucht und der Faktencheck in Schrift und Video umgesetzt. Viele Fehler, wie sie schon in der Online-Krisenkommunikationen vieler Unternehmen passiert sind, haben sie erfolgreich vermieden.

Der WWF kann bei der Online-Krisenkommunikation auf vorhandene Ressourcen zurückgreifen. Bei Facebook und Twitter hat die Organisation eine breite Unterstützerbasis und das Mitarbeiterteam ist in der Handhabung der sozialen Medien erprobt. Damit sind wichtige organisatorische und kulturelle Voraussetzungen dafür vorhanden, dass eine schnelle Krisenkommunikation organisiert wird.

Die zunächst aufgeregte Diskussion über den WWF verlor nach der ersten Woche deutlich an Aufmerksamkeit. Heute herrscht wieder inhaltlicher Normalbetrieb auf den Profilen der Naturschutzorganisation. Das Video der WDR-Dokumentation allerdings wird auch heute noch mehr als einhundert mal täglich angeschaut. Das ist der Long Tail der Krise.

Der Beitrag ist erschienen im Fundraiser-Magazin – Das Branchenmagazin für Spendenmarketing, Stiftungen und Sponsoring (Ausgabe 5/2011).

In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Weiterbildungs-angeboten im Bereich Fundraising. Besonders anerkannt ist die zweijährige Ausbildung der Fundraising-Akademie in Frankfurt am Main. Im Rahmen des aktuellen Kurses haben wir eine Einführung zu Online- und Social Media-Fundraising angeboten und stellen den Foliensatz hier zur Verfügung und zur Diskussion.

In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Weiterbildungs-angeboten im Bereich Fundraising. Besonders anerkannt ist die zweijährige Ausbildung der Fundraising-Akademie in Frankfurt am Main. Im Rahmen des aktuellen Kurses haben wir eine Einführung zu Online- und Social Media-Fundraising angeboten und stellen den Foliensatz hier zur Verfügung und zur Diskussion.

Wie entsteht in Zeiten der Krise eine kritische Öffentlichkeit? Wie können wir, die Bürgerinnen und Bürger, Einfluss nehmen? Welche Rolle spielt dabei das Internet?

Wie entsteht in Zeiten der Krise eine kritische Öffentlichkeit? Wie können wir, die Bürgerinnen und Bürger, Einfluss nehmen? Welche Rolle spielt dabei das Internet?

Erstmals in der Geschichte haben Blogs und soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter ein diktatorisches Regime zu Fall gebracht. Die 27-jährige Lina Ben Mhenni war eine der Internetaktivisten, die den tunesischen Diktator Ben Ali vertrieben haben. In ihrer Streitschrift fordert sie die Leser auf, sich politisch zu engagieren und zu vernetzen. Ein Aufruf, der uns alle betrifft.

Erstmals in der Geschichte haben Blogs und soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter ein diktatorisches Regime zu Fall gebracht. Die 27-jährige Lina Ben Mhenni war eine der Internetaktivisten, die den tunesischen Diktator Ben Ali vertrieben haben. In ihrer Streitschrift fordert sie die Leser auf, sich politisch zu engagieren und zu vernetzen. Ein Aufruf, der uns alle betrifft.