In unserer Kurzstudie Fluthilfe 2013 haben wir untersucht, welche Posts besonders erfolgreich waren. Kamen Bilder, Videos oder Links bei den Fans besser an und welche Inhalte haben zu den höchsten Interaktionsraten geführt? Außerdem sind wir der Frage nachgegangen, ob es einen Zusammenhang zwischen einer hohen Interaktionsrate und dem Zeitpunkt sowie der Länge eines Posts gab.

Um diesen Fragestellungen nachzugehen wurden die jeweils drei interaktionsreichsten Posts je Organisation zusammengetragen und verglichen. Insgesamt konnten somit 36 Posts für die Untersuchung der Inhalte ermittelt werden.

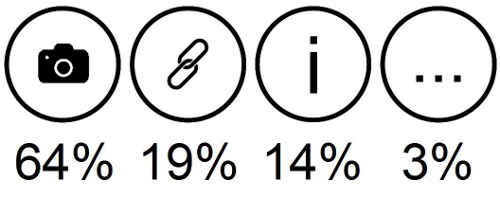

Mit 64 Prozent bilden Bilderposts die stärkste Gruppe. Bilder kommen bei NutzerInnen gut an und werden von Facebook offensichtlich auch bevorzugt im Newsfeed dargestellt. Viele Bilder oder Bilderalben wurden mit einem kurzen Informationstext untermalt und haben dadurch die höchsten Interaktionsraten hervorgerufen. Bei den erfolgreichsten Posts machen Links (19 Prozent) und Status (14 Prozent) einen deutlich kleineren Anteil aus.

Der richtige Zeitpunkt des Postings ist wichtig. Dazu wird zwischen drei Tageszeiten unterschieden: morgens von 6 bis 12 Uhr, mittags von 12-17 Uhr und abends ab 17 Uhr. Etwa 56 Prozent der erfolgreichsten Posts wurden im zweiten Zeitfenster zwischen 12 und 17 Uhr veröffentlicht und nur 25 Prozent morgens und 19 Prozent abends.

Die Zeichenanzahl von 42 Prozent der Top Posts beträgt zwischen 0 und 200. Zwischen 201 und 400 sind es 36 Prozent und ab 401 Zeichen nur 22 Prozent. Die Gruppierung der Zeichenanzahl begründet sich durch die Anzahl an Zeichen die bei einem Post angezeigt werden, bis er in der Facebook-Anzeige automatisch gekürzt wird, nämlich 400.

Welche Posts waren denn die Abräumer während der Flutkatastrophe?

Durch eine Auflistung des jeweiligen stärksten, also dem Top 1 Post jeder Organisation wurden die Interaktionsraten, also Reaktion pro Fan, verglichen und eine Top 3 ermittelt.

Top 1: arche noVa e.V.

Den erfolgreichsten Post mit der höchsten Interaktionsrate kann arche noVa e.V. mit einem Bilderalbum zur Fluthilfe am 6. Juni verzeichnen. Die Bilder zeigen die aktive Hilfe der ehrenamtlichen Mitarbeiter von arche noVa e.V.

Top 2: DLRG

Auf Platz zwei befindet sich der DLRG mit einem Bild in dem ein junges Mädchen vor den Fluten gerettet wird und einen kurzen Text zur ehrenamtlichen Arbeit der DLRG in der Flutkatastrophe. Die Rettung eines Kindes aus den Gefahren der Fluten ist besonders dramatisch und erklärt die hohe Interaktionsrate.

Top 3: Arbeiter-Samariter-Bund

Platz 3 erreicht der Arbeiter-Samariter-Bund mit einem Bild vom Arbeitseinsatz der Organisation am 7. Juni. Hier handelt es sich um eine direkte Aufforderung, mit einem Like des Bildes allen HelferInnen einen erfolgreichen Einsatz zu wünschen.

Was lernen wir aus diesen Ergebnissen?

Ein Bild sagt oftmals mehr als tausend Worte. Ein reiner Textpost, also ein Status, geht in der Menge der täglich veröffentlichen Posts eher unter. Empfehlenswert dabei sind vor allem authentische Inhalte, die die Effektivität der Arbeit in den Fokus stellen, da sich unter den Fans auch immer potentielle Spender befinden könnten. Aber auch kreative und spontane Posts können eine positive Interaktion hervorrufen.

Für NuzterInnen interessante Inhalte alleine reichen aber nicht aus. Obwohl einige Studien besagen, dass deutsche Facebook-NutzerInnen überwiegend morgens und abends aktiv sind, konnte in Bezug auf die Flutkatastrophe die höchste Aktivität zwischen 12 und 17 Uhr festgestellt werden. Es empfiehlt sich daher, dass jeweilige Publikum einer Fan-Seite mit Hilfe von Facebook Analytics zu analysieren um die für sich beste Post-Tageszeit festzulegen und das Posting anzupassen. Durch die Untersuchung der Zeichenanzahl wird deutlich, dass längere Texte ab 400 Zeichen für NutzerInnen weniger attraktiv sind und somit auch weniger zu einer Interaktion einladen. Bei der Länge der Posts gilt also: je kürzer, aber dennoch inhaltlich interessant, desto besser.

Die PR-Agentur Burson Marsteller hat seine Studie

Die PR-Agentur Burson Marsteller hat seine Studie

Über diese und weitere

Über diese und weitere

Am 18.9.2013 wird es in der IHK Berlin wieder eine Crowdlounge geben. Diesmal geht es um die Frage, welche Auswirkung das Crowdinvesting auf Start-Ups hat, wenn sie in einer zweiten oder dritten Finanzierungsrunde sich Geld holen, zum Beispiel von Business Angeln, Venture Capital Fonds, Banken oder öffentlicher Förderung.

Am 18.9.2013 wird es in der IHK Berlin wieder eine Crowdlounge geben. Diesmal geht es um die Frage, welche Auswirkung das Crowdinvesting auf Start-Ups hat, wenn sie in einer zweiten oder dritten Finanzierungsrunde sich Geld holen, zum Beispiel von Business Angeln, Venture Capital Fonds, Banken oder öffentlicher Förderung. Wer bin ich und was mache ich

Wer bin ich und was mache ich Mitmachen: Seit dem 15. Juli arbeiten wir nun intensiv an der Erstellung der Studie „Toleranz Online 2013“. Auch diese Phase ist offen und partizipativ und wir laden dich/euch herzlich ein, daran mitzuwirken. Den Zeitplan und die groben Inhalte der verschiedenen Kapitel seht ihr

Mitmachen: Seit dem 15. Juli arbeiten wir nun intensiv an der Erstellung der Studie „Toleranz Online 2013“. Auch diese Phase ist offen und partizipativ und wir laden dich/euch herzlich ein, daran mitzuwirken. Den Zeitplan und die groben Inhalte der verschiedenen Kapitel seht ihr